一、正常生长状态下的颜色特征

健康生长期:

颜色:深红色、紫红色或粉红色(因菌株和光照条件略有差异)。

原因:菌体合成大量细菌叶绿素(Bchl a)和类胡萝卜素(如螺菌黄素),用于光合作用。

透明度:均匀浑浊,无明显沉淀或分层。

对数生长期后期:

颜色可能变浅:因部分菌体进入稳定期,代谢速率下降,色素合成减少。

二、颜色异常与潜在问题分析

1. 颜色变浅或发白

可能原因:

营养缺乏:碳源(如乙酸钠)或氮源(如NH₄Cl)耗尽,导致菌体停止增殖。

光照不足:光合色素合成受阻(需光照强度1000-5000 lux,波长800-900 nm近红外光)。

氧化压力:培养基氧化还原电位过高(需添加半胱氨酸、Na₂S等还原剂)。

温度不适:超出最适生长温度(30-35℃),高温导致蛋白质变性,低温抑制代谢。

解决方案:

补加新鲜培养基或关键营养(如补加0.2%乙酸钠)。

调整光源波长和强度,使用红外LED灯或白炽灯。

补充还原剂(如0.05% Na₂S·9H₂O)并通氮气驱氧。

严格控温在30-35℃范围内。

2. 颜色变绿或蓝绿色

可能原因:

杂菌污染:绿硫细菌(如Chlorobium)或蓝细菌(如Synechocystis)竞争性生长。

光质不匹配:使用短波长光源(如蓝光)诱导异常色素表达。

解决方案:

镜检确认污染(绿硫细菌呈杆状、蓝细菌有光合片层),更换培养基并严格灭菌(121℃ 20分钟)。

使用长波长光源(>800 nm)或添加滤光片。

3. 颜色变棕黄或灰褐色

可能原因:

代谢产物积累:硫化物(如H₂S)或有机酸过量导致pH下降(理想pH 6.8-7.5)。

菌体自溶:长期培养未传代,菌体死亡后释放胞内物质。

解决方案:

监测并调节pH(添加1M NaOH或缓冲液如HEPES)。

缩短培养周期,及时转接新鲜培养基(每3-5天传代一次)。

4. 颜色发黑或有黑色沉淀

可能原因:

硫化物沉淀:过量硫源(如Na₂S)在酸性条件下生成FeS或MnS黑色沉淀。

重金属毒性:培养基中Fe²⁺、Cu²⁺等离子浓度过高。

解决方案:

降低硫源浓度,控制pH在7.0以上防止硫化物析出。

使用去离子水配制培养基,添加EDTA(0.01-0.1 mM)螯合重金属。

三、颜色变化的分子机制与深层解析

1. 光合色素合成的调控

细菌叶绿素(Bchl a)与类胡萝卜素的平衡

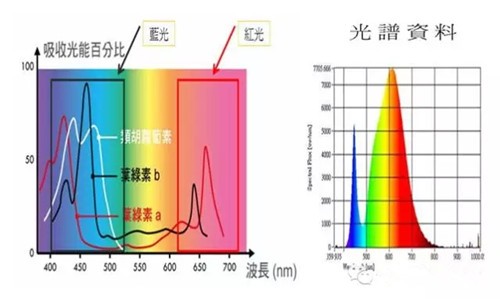

正常红色源于Bchl a(吸收近红外光)与类胡萝卜素(吸收蓝绿光,起光保护作用)的协同表达。

颜色变浅:可能因光照过强导致类胡萝卜素占比升高(菌体启动光保护机制),或氮源不足抑制Bchl合成。

颜色发绿:若污染蓝细菌(含叶绿素a)或绿硫细菌(含Bchl c/d),光谱吸收峰偏移至可见光区(如680 nm)。

2. 氧化还原状态对色素的影响

培养基中还原剂(如Na₂S)不足时,Eh(氧化还原电位)升高,抑制光合膜系统发育,导致Bchl合成受阻。

检测建议:使用铂电极实时监测Eh值,目标范围-150~-250 mV(厌氧光合代谢的典型值)。

3. 硫代谢与颜色异常

沼泽红假单胞菌可利用硫化物(S²⁻)作为电子供体,但过量硫化物会导致:

黑色沉淀:S²⁻与Fe²⁺生成FeS(培养基含铁时)。

pH骤降:硫氧化产生H₂SO₄,抑制菌体生长(颜色变黄褐)。

对策:控制硫源浓度(≤1 mM),添加pH缓冲剂(如10 mM MOPS)。

四、高级培养优化策略

1. 动态补料培养

问题:分批培养中碳源(如乙酸)快速耗尽,导致生长停滞(颜色变浅)。

解决方案:

采用恒化器(Chemostat)连续培养,维持碳氮比稳定。

补料策略:当OD660达到0.8时,流加0.5%乙酸钠(每小时补加体积的1%)。

2. 光生物反应器设计

光路优化:

使用光纤导光系统,确保培养液内部光均匀分布(避免表面光过强而底层光不足)。

光波长选择:优先使用850-900 nm LED(匹配Bchl a吸收峰)。

控氧技术:

微好氧条件下,通入N₂:CO₂=95:5混合气体,维持溶解氧<0.1 mg/L(避免光合系统氧化损伤)。

3. 代谢组学辅助诊断

若颜色异常且常规方法无效,可检测培养液中代谢物:

液相色谱(HPLC):分析乙酸、丙酸等有机酸残留量,判断碳源利用率。

气相色谱(GC):检测H₂S、CO₂等气体代谢产物,评估硫代谢是否失衡。

五、疑难案例解析

案例1:菌液颜色反复变白

现象:接种后初期呈红色,3天后变白,补加营养后恢复,但循环出现。

诊断:

镜检发现菌体聚集成团(生物膜),导致传代不均。

检测发现培养基中Mg²⁺不足(<0.1 mM),影响细胞膜稳定性。

解决:

添加5 mM MgSO₄,并加入0.01% Tween 80分散菌体团聚。

改用磁力搅拌培养(转速50 rpm)增强传质。

案例2:颜色呈异常紫黑色

现象:菌液呈紫黑色,离心后上清为黄色,沉淀为黑色颗粒。

诊断:

X射线衍射(XRD)显示沉淀含Fe₃O₄(磁铁矿),因培养基中Fe²⁺过量(>5 mM)且pH>7.5时自发氧化。

解决:

降低FeSO₄浓度至0.1 mM,添加10 mM EDTA螯合游离Fe²⁺。

控制pH在7.0以下(通过调节CO₂通气比例)。

六、长期维护与菌种保藏

1. 防止菌种退化的措施

传代频率:每2周转接一次,避免长期静置培养(易诱发突变)。

抗逆性强化:

在培养基中逐步增加光照强度(从1000 lux至3000 lux),筛选高活力菌株。

添加0.5%海藻糖作为保护剂,减少传代过程中的氧化损伤。

2. 高效保藏方法

短期保存:

穿刺半固体培养基(含0.3%琼脂),4℃避光可存活3个月。

长期保存:

甘油冷冻管:菌液与40%甘油混合(终浓度20%),-80℃保存5年以上。

冷冻干燥:添加脱脂牛奶作为保护剂,真空冻干后-20℃储存(存活率>90%)。

七、常见问题快速响应表

| 现象 | 优先排查点 | 应急措施 |

| 颜色变白 | 碳源耗尽、光照不足 | 补加0.2%乙酸钠,增强光照至3000 lux |

| 颜色发绿 | 蓝细菌污染、光质错误 | 镜检确认后,添加5 μg/mL卡那霉素 |

| 黑色沉淀 | Fe²⁺/S²⁻过量、pH过高 | 离心换液,调节pH至6.8,补加EDTA |

| 菌液澄清无色 | 菌种失活、灭菌过度 | 重新接种活化菌种,降低灭菌温度至115℃ |