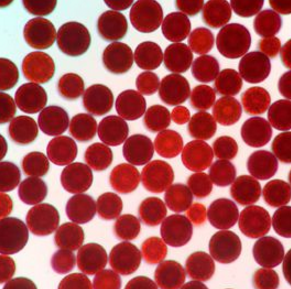

雨生红球藻(Haematococcus pluvialis)是一种神奇的淡水微藻,它能在逆境中积累大量虾青素——被誉为“抗氧化之王”的天然色素。在实验室或工厂中培养这种藻类时,科学家常会尝试添加一些“助攻剂”,比如乙酸钠(醋酸钠)。这种看似普通的化合物,究竟如何影响雨生红球藻的生长?让我们用生活化的语言一探究竟。

乙酸钠的“双重身份”

乙酸钠就像一把双刃剑,它的作用取决于浓度高低:

1. 低浓度:藻类的“能量饮料”

– 补充碳源:雨生红球藻通常通过光合作用获取能量(自养),但遇到阴天或光照不足时,乙酸钠可以作为“备用电源”——提供有机碳源,让藻细胞通过代谢途径(如TCA循环)快速获取能量,加速生长。

– 稳定pH值:藻类培养液容易因代谢产物积累而变酸,乙酸钠作为弱碱性盐,能中和酸性物质,维持pH在7-8.5的理想范围,避免细胞“水土不服”。

2. 高浓度:变成“隐形杀手”

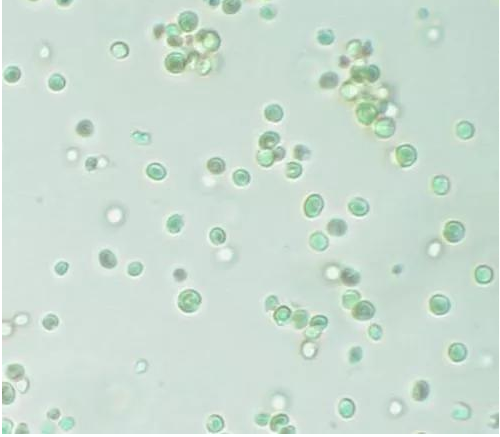

– 钠离子过载:高浓度乙酸钠会释放大量钠离子(Na⁺),导致培养液渗透压飙升。藻细胞就像被盐腌制的蔬菜,因脱水而皱缩甚至破裂,培养液随之变浑浊发白。

– 乙酸毒性:未被及时利用的乙酸根会渗入细胞,破坏膜结构和代谢系统,抑制光合作用和呼吸作用,最终“毒死”藻细胞。

虾青素合成的“博弈”

虾青素是雨生红球藻应对胁迫(如高温、缺氮)时产生的“护甲”。乙酸钠的添加会如何影响这一过程?

– 低浓度:可能延迟护甲生成

如果培养条件舒适(如氮充足、光照温和),乙酸钠提供的额外能量会让藻细胞“安于现状”,优先增殖而非积累虾青素。

– 高浓度:胁迫下的“被迫防御”

当乙酸钠浓度过高引发渗透压或毒性胁迫时,藻细胞可能提前启动虾青素合成机制,但代价是死亡率升高。

与其他环境因素的“团队协作”

乙酸钠的效果还受温度、光照等条件影响:

– 温度:在25℃左右(雨生红球藻的最适生长温度),低浓度乙酸钠的促进作用最明显;若温度超过30℃,高浓度乙酸钠可能与其他胁迫因素叠加,加速细胞死亡。

– 光照:弱光下,乙酸钠的碳源补充作用更突出;强光下则需谨慎,避免光氧化与乙酸毒性“联手攻击”。

实际应用:如何科学“投喂”乙酸钠?

1. 浓度梯度实验:建议从0.5 g/L开始测试,逐步增加至2 g/L,观察藻细胞密度和存活率变化。

2. 阶段化策略:

– 生长期:添加1-2 g/L乙酸钠,促进生物量积累。

– 胁迫期(诱导虾青素):减少或停止添加,避免干扰逆境信号。

3. 防污染措施:乙酸钠易被细菌“偷吃”,开放培养时需加强灭菌,或添加抑菌剂(如表面活性剂SDBS,可杀灭杂菌且不影响藻类)。

乙酸钠对雨生红球藻的影响,就像咖啡对人的提神作用——适量提神醒脑,过量则心跳过速。科学家的任务是通过精细调控,让这种化合物成为藻类培养的“黄金搭档”,而非“隐形杀手”。下次当你看到培养液中的雨生红球藻时,或许会想起:每一滴透明的液体背后,都藏着化学与生物学的精妙平衡。