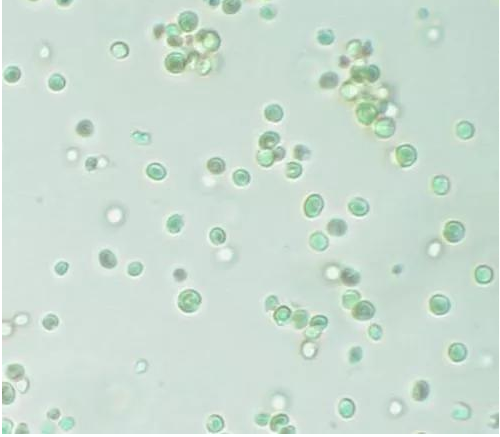

午后阳光斜斜照进实验室,培养缸里的绿水突然有了生机——玻璃内壁悄然冒出细密的气泡,像一串串挣脱束缚的透明珍珠。这可不是什么魔法,而是微藻们在阳光下集体”深呼吸”的证据。

想象每株微藻都是一座微型造氧工厂:它们的叶绿体如同精密的光能转换器,将阳光、二氧化碳和水加工成生存所需的糖分,副产品正是我们呼吸的氧气。当数亿微藻在光照下同时运转,水中溶解的氧气很快达到饱和。就像摇晃后的碳酸饮料,过剩的气体开始寻找突破口,玻璃壁上细微的划痕或尘埃便成了氧气分子聚众”出逃”的集合点。

我曾用高速显微摄像机捕捉到气泡形成的瞬间:最初只是几个氧分子在玻璃表面”搭伙”,随着后续分子不断加入,30秒内就膨胀成肉眼可见的直径0.1毫米气泡。这个过程在正午时分尤为活跃,因为此时光合作用达到峰值,堪比早高峰地铁的氧气分子们急着”下车”。

去年帮朋友改造螺旋藻养殖池时,我们与气泡大战三个回合的经历或许能带来启发:

第一回合·光线调控

初见2米长的玻璃养殖槽,西侧缸壁午后总是挂满气泡,下层藻类因光线遮挡开始发黄。我们尝试在11-14点用遮阳网过滤30%光照,就像给微藻戴上墨镜。三天后气泡减少40%,但藻体生长速率也下降了15%。

破局妙招:改用可调节LED灯组,模仿自然光波动——晨昏用柔和的4000K暖光,正午切换6000K冷光但降低20%亮度。既维持光合效率,又避免氧气暴增,气泡生成量稳定在可控范围。

第二回合·水流魔法

观察到静止水域气泡堆积严重,我们搬来鱼缸用的造浪泵。最初设置每分钟10次脉冲,结果水流太强把藻丝撕成了碎片。后来发现微藻喜欢”温柔按摩”,调整为间歇模式:工作15分钟休息45分钟,水流速度控制在0.2米/秒,相当于溪流轻抚鹅卵石的力度。

意外收获:定期水流不仅带走多余氧气,还让微藻均匀分布,收获时生物量提升了22%。玻璃壁上的气泡从连片”珍珠项链”变成零星”露珠”,在阳光下反倒成了别致点缀。

第三回合·容器变形记

把深60厘米的柱状罐换成30厘米深的波浪形浅盘,氧气逃逸面积增加了1.8倍。某次清洗时偶然发现,用柠檬酸浸泡过的缸壁气泡附着量比普通清洗减少65%——原来光滑表面让气泡无处落脚。现在定期用食品级纳米涂层处理内壁,气泡问题基本得到控制。

气泡背后的生态密码

这些透明小球其实是微藻世界的晴雨表:

- 晨间均匀分布的细小气泡,说明藻群代谢健康

- 午后气泡集中在光照区,提示该调整灯组位置

- 若伴随气泡出现灰白色絮状物,可能是异养细菌在”放屁”(代谢产气)

某次参观海南微藻养殖基地,技术员展示了他们的智能监测系统:当缸壁气泡密度超过每平方厘米50个,系统自动降低光照强度并启动水流循环。这种”与气泡共舞”的智慧,让他们的藻粉产能提升了30%。

下次看见培养容器上的气泡,不妨凑近观察这些会呼吸的水晶球。它们既是光合作用的可视化呈现,也是调整培养条件的天然仪表盘。掌握好光、水、气的平衡之道,这些恼人的小泡泡也能化身微藻健康的诗意注脚。